Bruchstellen der Realität

Anders als viele andere Theater- und Filmemacher*innen scheint Anke Schiemann bestens vorbereitet zu sein auf einen Shutdown: Sie schafft immersive Performances mit virtueller und augmentierter Realität – ideal, um sie allein zu erleben. Ein Interview über die sinnliche Macht von Großaufnahmen, Smartphones und die Einsamkeit unter VR-Brillen.

von Ernst Strich

Anke Schiemann, in diesem Jahr findet das PAF virtuell statt. Du hast ein digitales Produkt. Passt das nicht wunderbar zusammen?

Bisher dachte ich auch, dass meine Arbeit genau das richtige Format für die momentane Situation ist. Allerdings findet meine Arbeit im öffentlichen Raum statt. Aufgrund der Abstandsregeln ist es auch für mich nicht so leicht.

“Egopassagen” wird erst deutlich nach Ende des PAF gezeigt.

Das ist richtig. Die Arbeit wird erst am 19. Juni am Holzmarkt zu sehen sein. Aufgrund der dynamischen Situation war es leider nicht anders möglich. Aber ich freue mich natürlich, dass es überhaupt stattfinden kann.

Wie wird die Performance ablaufen?

Zuerst muss man sich eine App auf sein persönliches Smartphone oder Tablet herunterladen. Darüber werden verschiedene Marker auf dem Gelände des Holzmarktes ersichtlich, die über Trackpunkte markiert sind. Man bekommt einen Lageplan angezeigt, über den die Szenen erreichbar sind. Eine Szene ist zum Beispiel auf der Spree verankert. An dem Ort angekommen, spielt das Gerät die jeweilige Szene ab.

Die Besucher*innen treffen also nicht auf echte Performer*innen?

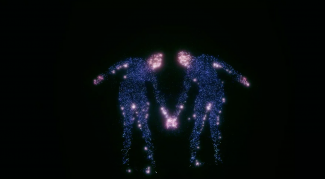

Nein. Die Szenen wurden mit einer Tänzerin vorproduziert. Aufgenommen haben wir das mit Kinect-Kameras. Das ist eine Kamera, die für Microsoft-Spielekonsolen entwickelt wurde. Das Ergebnis variiert allerdings. Auf Android und IOS werden die Szenen unterschiedlich dargestellt.

“Egopassagen” ist eine AR-Performance. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen AR und VR?

VR, also virtuelle Realität, ist ein abgeschlossener Ort, der im Prinzip erfunden ist. Er bietet die Möglichkeit, ganz einzutauchen. Das spannende an AR, der augmentierten Realität, ist, dass sie im Gegensatz zur VR auf die existierende wirkliche Welt eine zusätzliche Schicht legt.

Was treibt Sie bei Ihren AR-Arbeiten an?

Vor etwa eineinhalb Jahren habe ich das Buch “Der Ego-Tunnel” von Thomas Metzinger gelesen. Im Zusammenhang mit neurowissenschaftlichen Themen finde ich die Frage interessant, ob unser Bewusstsein außerhalb des Körpers existieren kann. In den Neurowissenschaften ist man zu dem Schluss gekommen, dass z.B. der Geruch von Weihrauch ganz ohne Nase simuliert werden kann, wenn man die entsprechenden neuronalen Korrelate im Gehirn aktiviert. Wenn die Wahrnehmung von Geruch wirklich so funktionieren würde, ja, dann bräuchte man tatsächlich keinen Körper. Innerhalb meiner filmischen Laufbahn habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie multisensorisch eine Geschichte erzählt werden kann und wie ein möglichst hoher immersiver Eindruck vermittelt wird.

Als Filmproduzentin haben Sie nicht nur im Kontext künstlerischer Tätigkeit gearbeitet. Hilft Ihnen diese Erfahrung als Künstlerin?

Diese Erfahrung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Ich bleibe noch einmal bei dem Beispiel Geruch. In der Werbung oder auch in dem Film “Das Parfüm” wird oft mit der Großaufnahme gearbeitet. Was da passiert, ist sehr spannend. Wenn ein Sinn überladen ist, in dem Fall der visuelle, dann kippt er in den nächsten Sinn über. Es entsteht die Illusion, dass man das, was man in der Großaufnahme sieht, auch riecht.

Wie nutzen Sie dieses Phänomen bei Ihrer künstlerischen Arbeit?

Der Wissenschaftler Thomas Metzinger hat sich intensiver mit diesen Phänomenen einer außerkörperlichen Wahrnehmung auseinandergesetzt. In einem Research Paper, das ich dazu gelesen habe, wurden Herzfrequenzen in eine virtuelle Realität übertragen. Mit meinem Programmierer arbeite ich an einer ähnlichen Sache. Ein live aufgenommener Puls wird mittels Sensors auf einen Avatar in VR übertragen. Das soll die Selbstidentifikation mit dem Avatar steigern. Bei der Augmented Reality Arbeit, die im Rahmen des PAF gezeigt wird, wird es so etwas allerdings nicht geben. In dieser Form ist das technisch so nicht umsetzbar.

Das Smartphone ist mittlerweile ein sehr intimes Objekt geworden. Ist es für Sie wichtig, dass diese AR-Erfahrungen bei “Egopassagen” über das persönliche Smartphone gemacht werden? Verändert das die Rezeption im Vergleich zu Tablets zum Beispiel, die für diese Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden?

Indirekt kann das vielleicht eine Rolle spielen. Für mein Konzept war das nicht so wichtig. Für mich ist das Smartphone eher eine Art Brille, die man vor sich hinhält. Auf diese Weise ist das schon auch ein privates Fenster, durch das der/die Betrachtende schaut. Wie der Mensch mit seinem Handy umgeht, wäre beispielsweise für einen Außerirdischen sicherlich interessant. Der Mensch läuft immer mit so einem glatten Teil herum, das er auch noch streichelt.

Das war etwas, das mich bei Ihrer Arbeit gleich angesprochen hat. Für mich ist das Smartphone ein Objekt, das für eine gewisse Auseinandersetzung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit steht.

Das kann gut sein. Für mich ist es aber auch wichtig, dass in meinen Arbeiten der technologische Aspekt nicht zu sehr im Vordergrund steht. Rimini Protokoll ist da für mich ein schönes Beispiel. Die versuchen nicht so viel Technologie einzubauen. Trotzdem sind ihre Arbeiten hoch immersiv. In ihrer Arbeit “Situation Rooms” liefen die Besucher*innen mit einem iPad durch die Installation. Das Immersive waren aber primär das Bühnenbild und die Besucher*innen, die verschiedene Rollen im Waffenhandel verkörpert haben.

Ihre Arbeit geht aber einen anderen Weg.

Ja. Bei “Egopassagen” steht der Versuch im Vordergrund eine Geschichte zu erzählen, die auf verschieden Wirklichkeitsebenen stattfindet. Mich interessieren besonders die Bruchstellen, die Übergänge von einer Realität in eine andere. Ich sehe, wie mich ein Tänzer in einer virtuellen Realität berührt. In diesem Moment werde ich tatsächlich von jemandem berührt. Das, diesen Übergang, finde ich so spannend.

Mir ist aufgefallen, dass Sie bei Ihren Arbeiten viel Wert auf das Auditive legen. Mit Kopfhörern hatte ich einen viel stärkeren Eindruck von Ihrer Arbeit als ohne. Spielt das Auditive bei “Egopassagen” auch eine besondere Rolle?

Im Prinzip ja. Ursprünglich wollte ich eine Leihstation auf dem Holzmarkt einrichten, bei denen spezielle Noise-Cancelling Kopfhörer zur Verfügung gestellt werden sollten. Das ist leider in Zeiten von Corona nicht möglich. Bei einer Augmented Reality Arbeit wie “Egopassagen” können intensivere auditive räumliche Erfahrungen nur schwer erzielt werden, wenn die Besucher*innen auf ihre eigenen Kopfhörer angewiesen sind, weil die Qualität oft nicht besonders gut ist. Ohne einen guten Kopfhörer sind die Effekte, die auf den Audiosignalen enthalten sind, schwer zu empfinden.

Wie nehmen Sie den Ton für Ihre Arbeiten auf?

Um einen Ton räumlich zu machen, gibt es interessante Lösungen. Ich benutze etwas, das sich Kunstkopf-Stereofonie nennt. Das gibt es seit den 70er Jahren. Da werden auf einem Plastikkopf in nachgebildeten Ohrmuscheln Mikrofone angebracht. Wenn dann jemand dicht hinter dem Plastikkopf spricht, hört sich das in der Aufnahme tatsächlich so an, als ob jemand hinter einem etwas sagt. Man erhält dadurch eine sehr räumliche Tonaufnahme. Gerade der Ton wird oft unterschätzt.

Die Eindrücke und Erfahrungen, die in VR oder AR gemacht werden, bleiben bei der einzelnen Person. Kann eine gemeinsame VR- oder AR- Erfahrung erlebt werden?

Das ist ein Problem, das vorrangig VR betrifft. Ein Gruppen-VR-Erlebnis gibt es meines Wissens nicht. Ich war einmal bei einer Veranstaltung, die in der Platoonhalle Berlin stattgefunden hat. Dort saß eine Gruppe von Menschen auf Drehstühlen mit VR-Brillen. Die wirkten voneinander völlig isoliert. Von außen betrachtet, schien das eine extrem einsame Sache zu sein. Ich denke, genau da steckt die Herausforderung, VR für viele zugänglich zu machen. Das ist momentan nicht einfach. Der Ort, an dem Unterhaltung betrachtet wird, ist nach wie vor aufgespalten in Zuschauer*inraum und Bühnenraum. Da muss ein Umdenken stattfinden.